公開日: 2021/02/15

更新日: 2022/09/06

――― ヤマハ発動機販売の社長に就任されてから3年が経過します。その間の大きなトピックとしては、国内販売網の再編が挙げられると思います。

石井 基本的には現行のYSP様のリニューアルなのですが、併売事業者様の出店もあります。ネットワークの構築ですね。

――― 現在の販売チャネルの区分は。

石井 まず正規スポーツ店という区分があり、ビッグバイクなどのスポーツ車を扱う店と軽二輪以下の車両を扱う店に分かれます。この、正規スポーツ店のなかで、エクスクルーシブモデルやプレミアムなカテゴリーを中心に扱うのがYSPとアドバンスディーラーです。違いは、前者はヤマハ専門店で後者は併売店という点です。

――― 現在のYSPの店舗数は。

石井 「新YSP政策」の発表時点では、YSPは全国に93店ありましたが、この政策のもと、65店が順次、リニューアルをしていきます。また、加えて新たに併売事業者様のYSPがオープンするので、2021年末までに70店規模まで拡大し、将来的には100店規模とする構想です。

――― 新生YSPのコンセプトは。

石井 今回のリニューアルでは、40年継続してきたYSPの良さを財産として残しつつ、そこに新しい要件を加え、さらに対応品質を上げる、ということを行っています。ここで言う「YSPの良さ」とは、店ごとの個性です。よく、ロイヤルカスタマーは店につく、と言われますが、そうした店にはエンデューロが得意とか、レースを開催している、あるいはサーキット走行に関するイベントが充実している、といった個性がある。我々には、これまでYSPの事業者様と一緒にお客様を開拓してきたという自負があります。ただ、今までは、均一的な対応品質が提供できていなかったのも事実。イメージとしては、ヤマハのロイヤルカスタマー、ヤマハファン作りの窓口、基地みたいな感じでしょうか。ヤマハファンを作り、育み、つなげる。そのために高い対応品質を備えようということなのです。

――― 対応品質とは接客クォリティのこと。

石井 そこは多岐に渡っていて、接客やサービス力も含みます。この部分を向上させることで安心・安全・信頼面でお客様の要望にお応えする。これによりヤマハファンを育てていく。これが新しいYSPのコンセプトです。

――― 最も強化すべき点は何でしょう。

石井 例えばブランド教育やマーケティングです。いまの二輪業界に求められるのは新しいお客様、若いお客様をどのように集めるか、ということと、集まったお客様の生涯顧客化です。これはメーカー単独でもダメだし、お店単独でも難しい。両者が一体となりマーケティングを展開する必要があります。我々も新政策に対応するため、今年1月1日付けで社内のマーケティング組織を改編し、組織強化を図りました。あとはデジタル分野、SNSの活用です。2006年1月には、すでにブログを開始しています。おそらくメーカーの中では一番早かったと思います。SNSでは、対象ユーザーに合わせてフェイスブックやツイッター、インスタグラム等、ツールに合わせて多様なコンテンツで対応しており、フォロワーも多数、獲得しています。

――― 先ほど「YSPの個性」の話がありましたが、具体的な活かし方は。

石井 50㏄は日本ではすごく売れたし、保有台数も多い。こんな話があります。原付一種の継続生産車の規制適用は令和2025年11月からとなりましたが、この背景には国交省と環境省が、原付を簡単に殲滅させることは社会的に問題となる、という認識を持ち始めたいまの若い人は〝メーカー専門店〟という安心感に加えて販売店ごとの個性も重要視しています。先ほどもお話ししましたが、エンデューロやサーキット走行が好きなお客様を多く抱えている店があるとします。そうした店の多くは、年間計画を立て、サーキット走行会を開催しています。R1やR6を購入された新規のお客様などは、サーキットを走りたいと思っていますから、とても有効な施策となります。他にもオフ車に強い店もあれば、キャンプツーリングを開催している店もある。こうしたカラーをSNSを通じてどんどん情報発信し、お客様と接点を持ち続ける。これがポイントなのです。

――― ヤマハは店やユーザーとの距離感がとても近いというイメージがあります。

石井 私は三十数年、ヤマハにいますが、「販売店とともに」という考え方がヤマハのDNAであり、カラーなのです。これまでショップと共同でミニバイクレースや大商談会など、需要創造的な活動を数多く手掛けてきました。楽器のヤマハの元社長でヤマハ発動機の創始者の川上源一さんが、「需要は自ら創り出すもの」と言っています。私の執務室にもその書があるのですが、この考えの根底には、「ヤマハ音楽教室」があります。音楽教室でレッスンしピアノを売る、というビジネスモデルをバイクにも適用したのです。だから、「常に販売店とともに」というスタンスなのです。今回の再編にあたっても、その考え方に共鳴された、多くの事業者様に参入頂くことが決まっています。

――― やはりこの先、生涯顧客化に関する問題が大きなポイントになってくると思います。

石井 販売店と一体となったイベント開催、つまりリアルな関係性と、SNSなどのデジタルな関係性。この2つの要素の融合が重要なのです。それが生涯顧客化を実現する方法だと思います。また、コロナ禍で、バイクは密を避けるパーソナルコミューターとして見直され、販売も増えましたが、一方で事故も増加している。複数の事業者の方から聞いた話ですが、事故で怪我をしてバイクを降りた方が増えているといいます。事故を少しでも減らすため、ここはしっかりした対策が必要。その一環として、ヤマハではYRA(ヤマハライディングアカデミー)という安全普及活動を行っています。安心・安全プラス楽しさを標榜していますが、これがすごく好評なのです。安全にバイクを楽しんでもらう環境作りは不可欠だと再認識しました。

――― YRAはどれくらいの頻度で開催しているのでしょうか。

石井 2020年はコロナの影響から15回しか開催できていませんが、当初計画では44回です。北海道から九州まで出向き各地で開催します。会場はオフロードコースや商業施設、イベント施設の駐車場などです。関東ならサマーランドや大磯プリンスホテル、千葉の清水公園などが多いですね。電車で行ける、交通アクセスの良い場所に出向き講習を行います。車両は軽量で乗りやすいトリッカーでエントリーフィーは8000円です。参加対象は免許を取得したけど全くバイクに乗ってない初心者です。クラッチミートすらままならないような方にも、多く参加して頂いてます。午前中にクローズドコースで走る・止まる・曲がるの基本レッスンを受けて頂き、午後には公道に出てミニツーリングを開催します。免許取得後も公道走行のハードルはかなり高く恐怖感があるようなので、それを取り除いてあげるのが目的です。

――― ライフタイムバリューという考え方があると聞きました。

石井 社内では『お客様のライフタイムバリューを上げよう』という目的のもと、取り組んでいます。子育てがひと段落したので、またバイクに乗りたいという方には、バイクレンタルをお勧めできるし、運転技術に不安があるなら、YRA に参加して頂くという選択肢があるわけです。そしてバイクを購入したいという方には、充実した各種サポートメニューがある。生涯乗ってもらうために、お客様それぞれのライフシーンに合わせ、「ライフタイムバリュー」を上げていこうということで、様々なメニュー策定を行っているところです。

――― 人生軸で考えるようなイメージですね。

石井 その通りです。従来は、排気量やカテゴリーで分け、どこに力を入れるか、という考え方でしたが、いまは違います。お客様の「人生軸」において何が一番求められるのか。製品寄りではなくマーケティング面でお客様寄りに考えるのです。例えば「〇〇さんは子供が生まれたため、時間が取れずバイクに乗れなくなってしまうと思うので、レンタルバイク利用を提案しよう」とか、「〇〇さんは子育ても終わり何十年ぶりかにリターンライダーとなるので、乗りやすいMT-07をお勧めし、ライディングレッスンを受講して頂こう」といった感じです。軸となるブランディングはMTブランド、Rブランド、MAXブランド、LMWとなります。こうしたマーケティングを展開することで生涯顧客化を実現しヤマハが目指すロイヤルカスタマーづくりに一歩、近づけるのです。2020年はコロナ禍で重要な施策である「リアル」が予定通り実現できなかったのが痛手ですけどね。

――― 近年、バイクイベントへの来場者に占める若い人達の比率が高まっています。

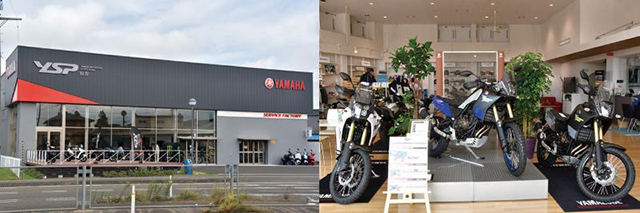

石井 お客様に対して行うアンケートのなかに、バイク販売店に対する印象について聞いた項目があるのですが、ほとんどの人が「敷居が高くて行きにくい」という回答でした。見て、触れて、という行為は絶対に必要なので、YSPでは入り易さを意識した統一外装で規格化しています。

――― ロゴも新しくなりました。

石井 サーキットコースのようなスピード感をイメージしました。賛否はありましたが、いまは見慣れたこともあってか、「新しいほうがいいね」と言われることが多くなりました。ロゴの刷新に合わせ、各称も昨年以降、「YSP」(ヤマハ・スポーツプラザ)から「YSP」(ヤマハ・モーターサイクルスポーツプラザ)に変更しています。

――― 2020年(1月~12月)のクラス別販売実績は如何でしょう。

石井 高小型二輪が1万0600台で前年比105%、軽二輪が1万9800台で115%、原付二種が1万5800台で81%。原付一種が4万1800台で95%。全体で8万8000台(前年比97%)です。小型と軽二輪はまずまずで、50㏄は全メーカー実績が91%なので、それは上回っています。原付二種は苦戦しています。コロナという特殊事情から、緊急事態宣言(1度目)の時には一度、全世界でブレーキが掛かりました。その後、先進国を中心に需要が急回復しました。日本も2020年の通年では前年並みにまで回復しました。バイクに対する認識は、「密が避けられる、コロナ禍でも後ろめたくないレジャー」といった感じに変化し、一般になじみの薄いツーリングがアウトドアスポーツなどと同じ扱いとなりつつある。これは今後に期待が持てる傾向だと思います。

――― レンタルバイクビジネスも好調です。

石井 確かな手応えを感じています。会員が2万人を超えたのですが、借りる方の多くが若い方で、30代以下が全体の半数を占めます。利用者の内訳を見ると、バイク保有者でありながらもレンタルする方は、次に買うバイクの試乗を目的としていることが多い。その一方で、買わない方も一定数いらっしゃいます。その理由は明らかで、経済的理由と駐輪場所の問題です。「乗りたいけど買えない」という方を、先ほどの「ライフタイムバリュー」に当てはめると、「事情により乗れない期間も、ずっとお客様でいて頂くこと」が必要であることが分かります。このタイミングでの手段がバイクレンタル事業なのです。コロナは全く収束の気配は見えませんが、バイクのパーソナルコミューターとしての利便性、立ち位置は、さらに良くなるでしょう。二輪の未来は比較的明るいのではないかと思っています。これに鑑み最近、色々なところでこんな話をしています。それは、「二輪と共にあるニューノーマルライフ」です。新しい生活様式、ウィズコロナ、アフターコロナのいずれにおいてもバイクは有用な存在なので、是非これをアピールしたい。アウトドアと一緒で、バイクが移動手段として、密な電車に乗らなくていい便利な乗り物として利用されている。また、先ほどもお話ししたように、後ろめたさのないレジャーでもあるのです。キャンプやアウトドアスポーツと同様のカタチで増えていく。これは、バイクが身近な存在となるチャンスでもあります。

――― 東日本大震災の時もそうでしたが、一過性のものにはしたくないですね。

石井 あの時と違うのは免許の取得者です。いまは多くの人が免許を取ろうという気持ちになっている。歓迎すべき事ですが、その反面、駐輪場不足がより一層問題化しています。YSP店からも、ユーザーからそうした声を聞くことが最近増えたと聞いています。ご存知の通り、ヨーロッパやアセアン諸国に行くと、ロードサイドにバイクを駐輪できるスペースが整備されています。あれは便利ですよね。スッと止めてすぐ目的地にアプローチできる。日本も駐輪場問題に本気で取り組まなければなりません。コロナ禍をどう乗り切るのか、そのためにはバイクをもっと活用すべきですが、こうした風潮を醸成するためには、さらに駐輪場が必要だし、交通安全啓蒙活動も、もっと積極的に行わなければならない。メーカーも業界も同じ方向を向いてやりましょう、というタイミングだと思います。本当に必要なものに絞り、そこにリソースをかけてやっていくことが求められるでしょう。

――― ユーザーの対応品質は多岐に渡りますね。接客にも色々なカタチがある。

石井 サービスも多種多様だし修理も同様です。私もあらためてその大切さを認識しました。お客様に満足して頂けるサービスというのは、修理を行い、「はい、完了です」ではない。そこにはあるコツ、ノウハウがあるんです。それを持っている店が、対応品質の高い店ということです。都内の、あるYSP店なのですが、大掛かりなツーリングを開催している店があります。ホスピタリティの質が高いのです。店の大きいトラックがサポート車両として同行するのですが、その車両が凄い。パーツがごっそりと積んであるので、何かアクシデントが発生しても、大概の修理はその場で対応できるし、バイクが故障し動かなくなっても運べるので、安心して参加できる。さらにはバーベキューセットも積んであり、まさに至れり尽くせりなのです。参加者は、店側の、過去に経験したことのないようなポスピタリティに心を掴まれてしまうのだと思います。

――― コロナ禍で先を見通せる材料は不足していますが、2021年以降の二輪業界はどのように推移すると思いますか。

石井 原付二種以上、軽二輪、小型二輪については、堅調に推移するものと思います。ヤマハではYSPを中心に、生涯顧客化を念頭に取り組んでいくので、スポーツバイク、ビッグバイクが主体の店については、前年を伸長できるよう夢を持って取り組んでいきます。50㏄は最終的に90%台に着地(2020年)するものと思いますが、この分野は将来的にEVなど次世代モビリティがポイントになるでしょう。そこが見えればある程度は伸ばせると思います。ヤマハでは電動アシスト自転車を扱っていますが、ここ十数年、平均年率7~8%ほど伸長しています。大都市圏では近距離のコミューティングは電動アシストのほうが便利なところが多いからです。けれどもある一定の距離を境に、バイクの比率が高くなる。だから、電動アシストなのか、それともバイクなのか、お客様のコミューティングに関するニーズをよく分析する必要があるでしょう。そこに次世代のEVが入れば、増加に転じるものと思います。

人気記事ランキング