公開日: 2025/07/18

更新日: 2025/07/24

二輪免許の取得。これは免許区分に関わらず、バイクに乗る、という意志の表れである。つまり、この数字を追うことで、ある程度、その先の市場予測ができるということでもある。小誌では定期的に運転免許統計に関する記事を掲載しているが、2024年はどうだったのか。また、2025年は「電動化の促進」「新基準原付の市場投入」「物価の高騰」など、ポイントとなる複数の要因が立ちはだかる。この先の推移予想についても見てみる。

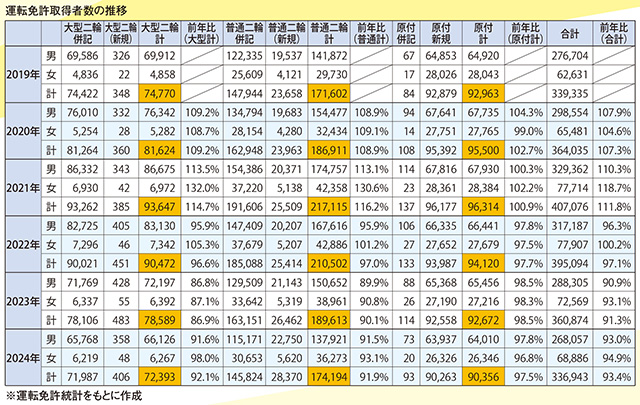

5月22日、警察庁より2024年版運転免許統計が発表された。大型二輪と普通二輪、原付の「併記」と「新規」の合算を基準に見てみよう。まずは全体の取得者数から。2024年は全区分において前年実績を下回った。これは2022年から3年連続となる。直近の2024年は33万6943人。前年比では93.4%となった。コロナ前の2019年は33万9335人なので、2019年比では99.3%と完全にコロナ前の水準に戻ったことが分かる。

コロナ以前の2019年からの推移では、2020年が36万4035人(同107.3%)、2021年は40万7076人(同111.8%)と2年連続して拡大。2022年は39万5094人(同97.1%)とほぼ前年と同水準を保っていたが、2023年には36万0874人(同91.3%)と大きく減少。2024年はそこからさらに下落し33万6943人(同93.4%)となった。実質的に下落に転じたのは2023年からだと言える。

区分別では2020年以降、大型二輪も普通二輪も前年比において似たような推移を見せている。2020年、2021年の増加率も2022年から2024年にかけての減少率も、ほぼ同じ動きとなっている。なかでも2024年の大型二輪は7万2393人(前年92.1%)、普通二輪は17万4194人(91.9%)と差はない。これについては、免許取得者が大型、普通それぞれに求めるものはほぼ同じであることが考えられる。

原付はどうか。9万0356人の97.5%と3つの区分のなかでは減少率が最も低い。原付の場合、併記はごくわずかなので、考えられるのは、原付を日常の足として考えている人は、さほど減少しておらず、安定需要があるということなのだろう。

女性比率について見てみよう。男性には見られない大きな伸びを見せたのは2021年。大型二輪、普通二輪それぞれ132.0%、130.6%と130%超えなのだ。2022年には、男性は100%を割ったが女性は維持している。それ以降は100%を割るものの、減少率は男性に比べ少ない。

女性が免許を取得する理由の一つにSNSでの情報共有がある。過去にも小誌で取り上げたが、「バイク女子」としてコミュニティを形成し、様々な情報を発信しており、簡単に情報に触れられる。また、軽量で足つき性を重視したモデルや女性ウケしそうなハイセンスなデザインのバイクも増えている。例えば、デザインや足つき性で人気を博したレブルや、スタイリッシュでオールマイティに楽しめるMT-25やMT-03、足つき性も良くカフェレーサー風のカスタムが人気のエストレヤなど、女性に支持されたバイクは多い。女性ユーザー増加の理由はここにある。

このことから言えるのは、女性はムーブメントに敏感でブームに乗りやすいということだろう。女性ユーザーの多い店には男性ユーザーも多く集まる。やはり少しでも多くの女性ユーザーを顧客とすることがポイントとなる。

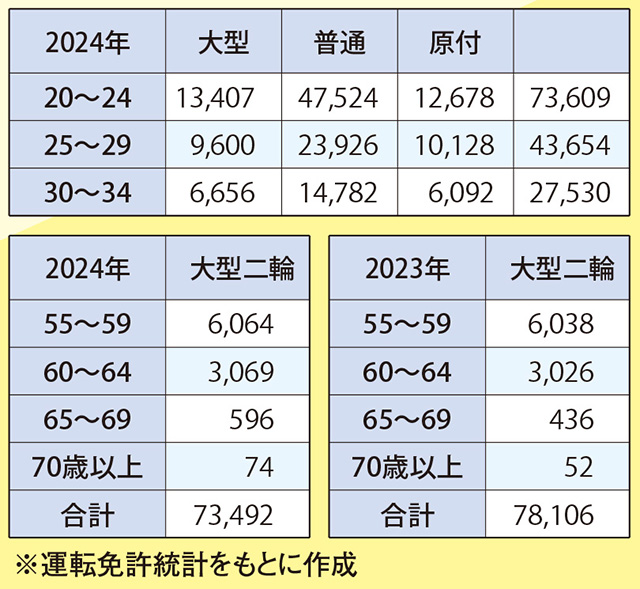

次に年齢別で見てみよう。16歳から19歳までが第一区分(表組には未記載)。それ以降は5歳刻みとし、ジェネレーションギャップを極力少なくするよう区分分けされている。このなかでのボリュームゾーンは20~24歳。2024年の大型、普通、原付の合計は7万3609人。これに25歳~29歳(4万3654人)、30~34歳(2万7530人)が続く。

興味深いのは年代区分ごとの減少率。人数は前述の通り普通二輪が群を抜いているが、減少率がかなり高いのだ。まずは大型から見てみる。25歳区分は20歳区分に対し71.6% の減少。25歳区分と30歳区分との対比では69.3%と、この2つに大きな差異はない。大型二輪免許を取得する人は、どの年齢層においても普遍的に存在していることがハッキリと分かる。

これが普通二輪になると、それぞれ50.3%、61.8%となる。このことから言えるのは、普通二輪に興味を持つ20代は、興味を持ったら飛びつくが、時間の経過とともに興味の度合いは弱くなるということ。20歳区分から25歳区分に掛けて一気に半減するのは、まさにそれである。

また、大型二輪の55歳以上の層においては、わずかではあるが、全て前年実績を上回っている。実質的には横ばいと見るべきだが、この層はまさにバイクの新車購入ユーザーの平均年齢に合致している。つまり“岩盤層”であり、この層の興味関心はさほど失せていないことが確認できる。

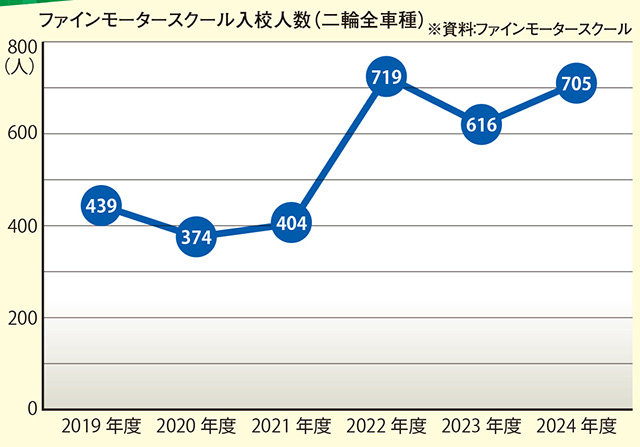

では実際、教習の現場ではどうか。埼玉県内で教習所を2校運営するファインモータースクール広報の齊藤千絵さんに、同校における入校者数の推移などについて話を聞いた。

運転免許統計では2020から2021年にかけて上昇しそこでピークを迎え、2022年以降は緩やかに下落に転じている。一方、ファインモータースクールでは、2021年度にかけては前年比108.0%にとどまったが、2022年度には178.0%と急上昇。そして2023年度には85.7%にまで下がったが、2024年度になると、114.4%と再び上昇に転じている。同校では毎年、1月から2月にかけ、四輪教習が増加するため、二輪の入校制限をしていたというが、コロナ禍の2020年は1月から5月まで、2021年は1月~3月と10月から12月までの計半年間、入校規制を行っていた。これがなければ2020年度から急増していた可能性は高い。

この数年間の動きについて、齊藤さんはこう語る。

「普通二輪MTが常に入校者数の過半数を占め、2024年度は429名と最多となりました。大型二輪は年々増加し、コロナ前の2019年度は125名だったのに対し2024年度は172名(前年度比137·6%)と着実に伸長しました。特に40歳以上の『リターン層』が過半数を占める年も増えています」

同校においては活発な動きが確認できる。一方、女性の入校者については、次のように説明する。

「女性の割合は全体で約14%→16%程度に増加し、特に普通MTや小型ATでは女性比率が拡大しています。若年層(25歳以下)は普通MTを中心に好調です。コロナの影響で一時的に減少しましたが、2024年度は再び回復しています」

同校では普通二輪のMTの約半数が25歳以下。また、大型・AT車を中心に40歳以上の入校者も年々増加傾向にあり、2024年度は大型二輪入校者の約55%が40歳以上だという。普通二輪MTが常に入校者の過半数を占めているという事実は、運転免許統計2024年実績における普通二輪(新規)実績が2万8370人(107.2%)と前年実績を上回っているところに合致する。

ファインモータースクールが入校者に対し実施したアンケートによると、最も大きな取得動機は「運転に興味があった」だという。

「2019年度には回答数は129件だったが、2024年度には265件となり、6年間で136件の増加が確認されました。また、『行動範囲を広げるため』や『通勤・通学に使いたい』といった、日常的な移動手段としての利用を想定した回答も継続的に増加しており、それぞれ2019年度比でプラス53件(53→106件)、プラス24件(45→69件)となっています」

バイクが趣味性と生活インフラの両方を担っているのが最近の流れではないか、と齊藤さんは分析する。

運転免許統計では、2024年実績はコロナ前に戻った。ここ数年、人数は右肩下がりであることを考えると、2025年も減少する可能性は否定できないが、バイクに関心を抱くコア層となりうる人は確実に存在する。

最近は「モノ消費」「コト消費」から「トキ消費」に注目が集まっている。「トキ消費」とは、その時(瞬間)でしか味わえない、再現性の低い状況を満喫するもの。これを広げていくことが、最終的にはモノ消費、つまり車両購入につながることが考えられる。また、新基準原付の秋以降の市場投入により、何らかの変化が現れることは間違いない。この先、どのような車両をラインアップしているかによって、店の在り方は、さらに大きく変わっていくだろう。

人気記事ランキング