公開日: 2025/07/11

更新日: 2025/07/21

2024年の二輪国内保有台数が約1028万台となっていることが、経済産業省『二輪車産業の概況』によって分かった。全体では右肩下がりの傾向が続いているが、原付二種以上は伸び続けており、2024年は原付二種クラス以上の保有台数合計が過去最多を記録した。

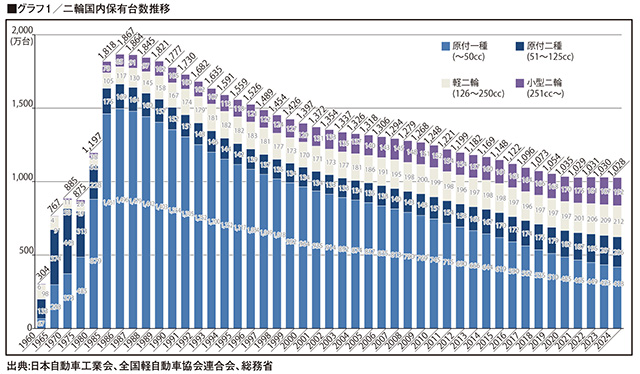

グラフ1を見てほしい。これは、1960年からの二輪国内保有台数の推移を表したものだ(1985年以前は5年ごと)。“見事”に、1986年以降は右肩下がりの傾向が続いている。同年以降は、前年比でプラスを記録したのは、2022年のたった一度だけだ。

だが、グラフをよく見るとマイナスになっているのは主に原付一種であることが分かる。同クラスは二輪のボリュームゾーンなので、例えば1%でもダウンすれば、その影響は他クラスの比ではない。

1987年以降の原付一種クラスはグラフにあるように、38年連続して毎年10万台単位で減少している。これだけ減っているので、全体の保有台数が右肩下がりになるのも無理はない。そう簡単に他クラスでカバーできるという台数ではないのだ。

グラフ1は万台単位だが、2024年の保有台数を具体的な数字にしたのが表1。原付一種が417万6785台、原付二種が206万4087台、軽二輪が211万6890台、小型二輪が191万8542台。以前、70%以上のシェアを誇っていた原付一種の占有率は2024年には40.6%。50%を割ったのが2018年。6年で約10%近く落とした。

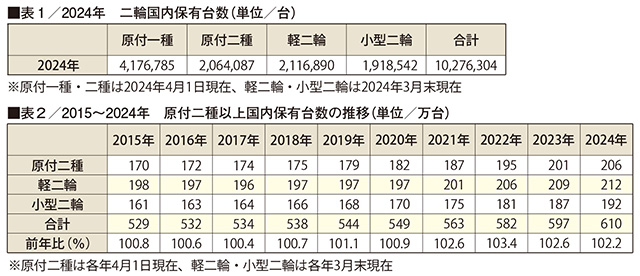

だが、原付一種のシェアが低くなるということは、他クラスが「伸びている」「横ばい」「下降傾向がゆるい」のいずれかということになる。他も同じように減少していけば、シェアに変化はないからだ。そこで見てほしいのが、原付二種以上の保有台数をまとめた表2だ。

2015年からの過去10年を見ても、前年比でマイナスとなっているのは、軽二輪の2016年と2017年の2年のみ。原付二種と小型二輪にいたっては一度もマイナスがなく、伸び続けている。3クラスの合計でも、2015年は529万台だったのが、2024年には610万台と過去最多を記録するほどになっている。約80万台も増えているのだ。中でも原付二種は30万台以上も増えているのが確認できる。新車国内出荷台数でも同クラスは2023年以降で最も売れているクラスになっているので、この伸びは継続していくものと思われる。

原付二種は販売台数が多く人気のクラスということもあり、モデル数も豊富。以前は『通勤快“足”』と呼ばれるくらい通勤の足として利用されていたが、今は通勤・通学だけではなく、趣味として楽しむ姿が当たり前の光景になっている。車種もスクーターのほか、モンキーやダックスのようなレジャーバイク、カブ系、ネイキッド系、スーパースポーツ系などなど、自分の好みに合わせたバイクを選ぶことができる。

まだまだ保有台数では原付一種の半分程度だが、やがて、出荷台数だけではなく、保有台数でも原付二種がボリュームゾーンになる。そんな時代が来てもおかしくない。それだけの勢いのあるクラスが原付二種だ。

表にはしていないが、総務省の発表しているデータによると、原付一種で保有台数の多い都道府県は1位が大阪府(41万5694台)、2位が神奈川県(34万0196台)、3位が東京都(26万4322台)と大都市が上位に並び、平均すると29.9人に1台の割合となる。ただ、各都道府県の1台あたりの人口を調べるとガラリとランキングが変わる。1位が和歌山県(9.3人)、2位が愛媛県(12.4人)、3位が奈良県(14.6人)。

原付二種はというと、保有台数の1位が神奈川県(23万7780台)、2位が東京都(21万1370台)、3位が大阪府(20万7284台)。1台あたりの人口でのランキングは1位が京都府(29.6人)、2位が和歌山県(32.1人)、3位が沖縄県(32.7人)となった。

各都道府県別に見ても、原付一種と原付二種の明暗はハッキリと分かれており、原付一種は前年から台数の増えた都道府県はゼロ。逆に原付二種は、前年から全都道府県で増加した。原付一種クラスはこのまま規模が小さくなっていってしまうのか。長い目で見ればそうなのかもしれないが、今年4月、新しい車両区分の新基準原付がスタートした。この影響もあるのか、2023年に9万台まで落ち込んだ出荷台数が2024年は11万台まで回復している。

さて、この新基準原付だが、4月にスタートしたものの、まだ実際には新基準原付に適合するモデルは発売されていない(6月上旬現在)。ホンダがモーターサイクルショーで『スーパーカブ110ライトコンセプト』を発表したが、名前の通りコンセプトモデル。今年11月に原付一種にも新しい排出ガス規制が適用され、50ccモデルは10月で生産が終了する。それまでには新たな動きがあるだろうから、それに期待したい。

ただ、排気量が125ccになっても、最高速度は30km/h以下、二段階右折、二人乗り不可など、従来と同様のルールなので、そこがどうユーザーに評価されるか。少なくとも今年と来年は原付一種クラスの動向には目を配っておきたいところだ。

また、今年4月の法改正により原付二種に乗れるようになったと、いまだに勘違いしているユーザーをSNSで見かけることがある。新基準原付は排気量が125ccだとしても、あくまでも原付一種である。

「道路交通法上の一般原付(道路運送車両法上の第一種原付)のみを運転できる運転免許の者である場合、最高出力が4kwを超える、総排気量が50cc超~125cc以下の道路交通法上の小型二輪車(道路運送車両法上の第二種原付)を運転することはできません。仮に公道において運転した場合は、道路交通法第64条の規定に違反し、無免許運転となります」(警察庁)

冗談では済まされない事態となるので、ユーザーにはことあるたびに注意喚起しておくことが重要だと言える。業界としても、正しい知識をユーザーに持ってもらえるよう、啓発活動を推進していく必要があるだろう。

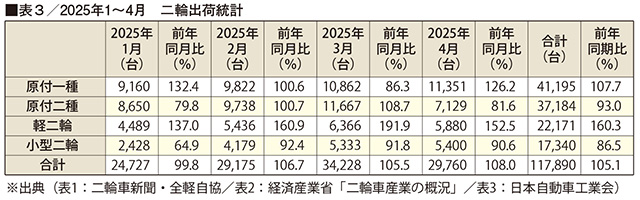

保有台数では原付一種以外が伸びていることが分かったが、今年の新車国内出荷台数はどのようになっているのか。1月から4月までのデータをまとめたものが表3。

今のところ、前年同期比でプラスとなっているのは、原付一種と軽二輪の2クラス。軽二輪に至っては6割以上の上乗せとなっている。

具体的な数字をあげていくと、原付一種の1〜4月までの合計が4万1195台(前年同期比7.7%増)、原付二種が3万7184台(同7.0%減)、軽二輪が2万2171台(同60.3%増)、小型二輪が1万7340台(同13.5%減)、合計11万7890台(同5.1%増)。月別で見ると、1月以外は各クラス合計が前年同月を上回る結果となっている。

全軽自協の発表している新車販売台数では軽二輪はそこまで好調ではなく、前年同期比0.2%減となっているが、出荷台数が伸びているので最終的に今年の数字がどうなるのか、かなり期待できそうだ。この軽二輪クラスといえば、最近、SNSなどでユーザーから注目されているのが、ホンダの『レブル250/SEdition E-Clutch』。ユーチューブなどの動画共有サイトでは、バイク系インフルエンサーが試乗してインプレ動画をアップするなど情報発信も多く、注目度はかなり高い。レブルはもともとこのクラスを牽引するモデルのひとつだったが、さらに強力に牽引していくバイクとなるのかに注目しておきたい。

あとはやはり、原付一種と原付二種、どちらがボリュームゾーンとなるのか。原付一種が返り咲くのか、それとも原付二種が守り抜くのか。4月までの状況では、原付一種のほうが出荷台数は上。ただ台数の差は4000台強。大きな開きではない。ポイントのひとつとなるのは、前述した新基準原付。「やっぱり50ccのほうがいい」というユーザーが多ければ、新車はなくなるので中古車に流れる。そうなると、出荷台数も新車販売台数も鈍ってくることが考えられる。いずれにしても、今年の大きなカギは原付一種と二種が握っていると見て間違いなさそうだ。

人気記事ランキング