公開日: 2025/09/05

更新日: 2025/09/18

時代に合わせて少しずつ変化している道路交通法。来年以降の二輪に関わる改正道路交通法施行令にはどのようなものがあるのかを、ざっくりとまとめた。それぞれ施行までには時間があるが、制限速度が半分になるなど大きな変化もあるだけに、販売店としてはユーザーに早い段階から情報提供しておくことが求められる。

2026年以降に施行される改正道路交通法(以下、改正道交法)において、二輪ユーザーに最も大きな影響があると思われるのが、9月1日に施行される生活道路における法定速度の引き下げだろう。

生活道路とは、中央分離帯やセンターラインがなく主に地域住民の日常生活に利用されるような、一般的には道幅が5.5m未満の道路を指すことが多い。その生活道路において、どのくらい速度が引き下げられるのかというと、現状が60km/hなのに対し、改正道交法施行後は30km/hと半分になる。

もし、制限速度が引き下げられた後に生活道路をそれまでの制限速度で走ってしまうと、30km/h超過となり、違反点数6点で免許停止30日の行政処分を受けることになる。また、それまでに行政処分が2回あると取消1年となる。

これは肌感覚での話なのだが、制限速度30km/hの道路で速度取り締まりが行われるケースが増えているように感じる。もし来年9月1日以降、法改正を知らないユーザーが60km/hで走行し警察に止められたら一発免停となる。ユーザーにしてみれば、「なんで?60km/hじゃないの?」となるだろう。そういう事態が起きないよう、早くからユーザーに情報提供し注意喚起しておくことが大切だ。

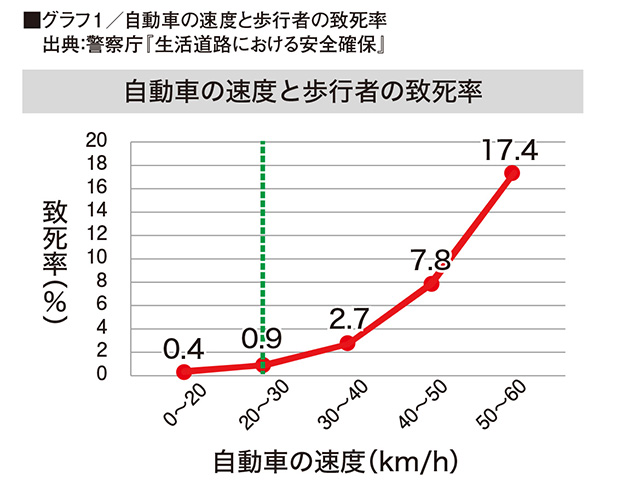

この30km/hという制限速度には意味がある。その一つが、バイクや自動車と歩行者の事故による歩行者の致死率。グラフ1は、幅員5.5m未満の単路(交差点や交差点付近などを除く直線やカーブ等)で発生した2005年から2009年における人対車両事故を分析した致死率。バイク等の速度が30km/hを超えると致死率が急激に増えるのが分かる。30km/hだと0.9%だが、従来の60km/hだと17.4%と19倍以上にもなるのだ。

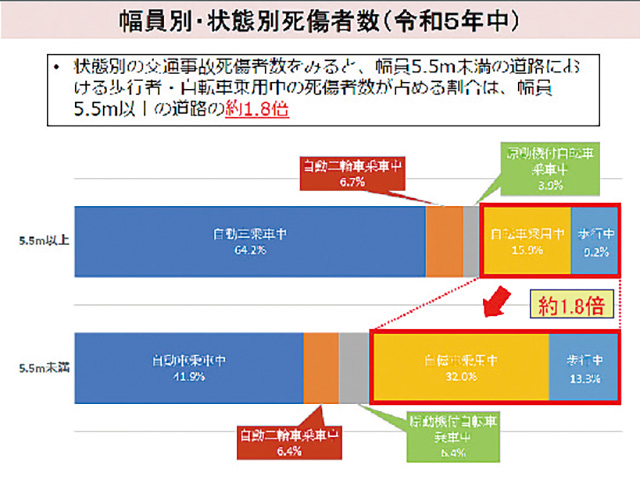

さらにグラフ2にあるように、幅員5.5m未満の道路では自転車乗車中や歩行中の死傷者数の割合が5.5m以上の道路の約1.8倍。

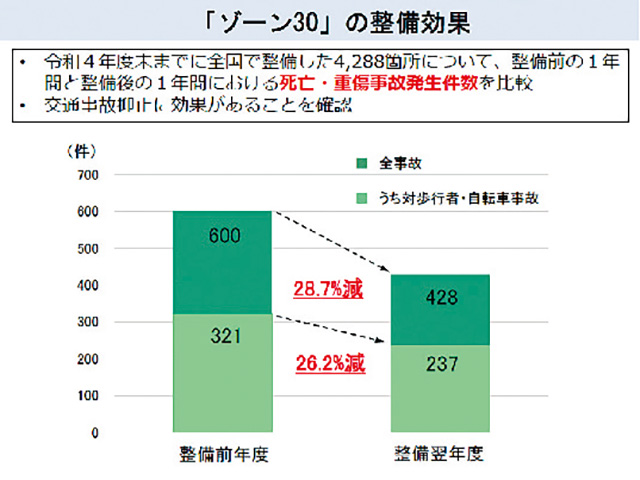

また、警察庁では、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的とし、区域を定めて最高速度を30km/hとする『ゾーン30』を推進している。グラフ3にあるように、2022年度末までに整備した4288か所のゾーン30では、整備前年度と整備翌年度の事故発生件数を比較すると全事故で約3割減少。

これらのことからも、生活道路の制限速度が引き下げられるのは理解できる。ただ、その下げ幅が大きいので、繰り返しになるがユーザーへの注意喚起は怠らないようにしておきたい。

ただし、一例をあげれば、道路標識で最高速度が40km/hに指定されている生活道路では最高速度は40km/hとなる。すべての生活道路が30km/hとなるわけではないので、これらもまた、注意が必要。

次は2026年5月23日までに施行される改正道交法。自転車や特定小型原付の安全を確保するための規定が創設される。

車道(単路)を同一の方向に走行する自動車対自転車事故のうち、自転車の右側面が接触部位となっている事故が増加。2013年には、この割合が全体の40%だったが、2022年には53%にまで増加している。そこで創設されたのが、次のルール。『車道における自動車等と自転車等(特定小型原付及び軽車両[自転車等])の側方接触を防止するため新たな義務として、自動車等が自転車等の右側を通行する場合において両者の間に十分な間隔がないとき、自動車等は自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行、自転車等はできる限り道路の左側端に寄って進行』というもの。

罰則はバイク・自動車、自転車の両方にあり、自動車側の罰則は「3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金(交通の危険を生じさせるおそれがある場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)」、自転車側は「5万円以下の罰金」となっている。

では、「十分な間隔」とはどのくらいなのか。バイクでも自動車でもそうだが、具体的に自転車との距離は何mと規定されているわけではない。だが一般的には1〜1.5mほどとされているようだ。そこに50cmほどプラスした距離を空けていれば、誰の目から見ても十分な間隔と考えることができるだろう。しかし、例えば2mの距離をおいたとして、それだけのスペースを空けるとなると、センターライン近くにまで行かないとならなくなるので、道路状況によってはなかなか抜くタイミングがない場合も出てきそうではある。

この他、何名かのユーザーに話を聞くと、バイクのほか、自転車も楽しむという人は少なからずいる。そうしたユーザーに注意喚起しておきたいのが、自転車にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されるということ。これについては、2026年4月1日から取り締まりが行われる。

反則行為となるのは、『信号無視』や『ながら運転』『通行区分違反』など113種類。ただ、自転車に乗っている人全てが対象というわけではなく、二輪免許が取得可能な16歳以上が対象となっている。また、自転車で青切符が切られたとしても、自転車の運転には免許が不要であることから、二輪免許や自動車免許に違反点数が加算されるということはない。さらには、取り締まりの対象となるのは『悪質で危険な行為』となっており、違反行為=即取り締まり、というわけではなさそうだ。重点的に取り締まる違反行為などについては、今後、警察庁からアナウンスされる予定となっている。

これは道交法ではないのだが、今後、二輪業界に大きな影響を与えそうなのがサイバーセキュリティ対策。

今や、電子制御システムが搭載されていない車両は皆無と言っていいほど、電子制御は当たり前となっている。そのようななか2015年、16km離れた地点からノートPCでジープの『チェロキー』をハッキングする実験が行われ、エンジンをオフにすることや、冷房を操作することに成功。つまり、運転手の意思に関係なく、外部から遠隔操作できるということ。ブレーキを踏んでもブレーキが効かない、勝手に加速していく…そう考えると、いかに恐ろしいことなのかが分かるだろう。

このハッキング実験を一つのキッカケとし、国連欧州経済委員会の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)は2020年6月の第181回会合で、自動車を対象とするサイバー攻撃を回避するための対策を義務付けた法規制『サイバーセキュリティシステムに係る協定規則(第155号/UN-R155)』を採択。これを受け、日本においても翌2021年1月にUN-R155を導入し、適宜、保安基準を改正。

当初の同規則の適用対象は自動車。適用時期は無線によるソフトウェアアップデートに対応している車両の新型車が2022年7月1日、同継続生産車が2024年7月1日、無線によるソフトウェアアップデートに対応していない車両の新型車が2024年1月1日、同継続生産車が2026年5月1日となっており、来年には全車両に適用となる。

もちろん、今や二輪車も電子制御技術は当たり前。WP29の第193回会合でUN-R155の改訂が採択されたことを受け、サイバーセキュリティ規制の対象車両に『二輪自動車』『側車付き二輪自動車』『三輪自動車』が追加された。適用時期(予定)は新型車が2029年7月、継続生産車が2031年7月となっている。

ハッキングの脅威から解放されるのはいいが、その反面、確実に言えるのは対策コストの車両価格への転嫁。早い話、バイクが高くなるということ。当然、販売台数に影響が出てくるだろうし、場合によっては生産終了する車種も出てくるかもしれない。それだけに、適用時期がまだ先だとしても、サイバーセキュリティに関してメーカーはどう動くのか、だけではなく、ユーザーの反応はウェルカムなのか、価格が高くなるなら新車を敬遠しそうなのかなど、各方面に気を配っていたほうがよさそうだ。

人気記事ランキング